はじめに

📺 この内容は、同日公開のYouTube動画でも実演・解説しています。

▶ タイトル:手のひらのつき方、腕の上げ方、股関節──身体がうまく使えない“3つの場所”の理由

▶ 視聴リンク:こちらをクリック

今回のnoteとYouTubeでは、「股関節・肩・手のひら」という“よくある3つの場所の誤解”にフォーカスしました。

本記事では、それらの補足として、

- 大転子ってなに?

- 鎖骨はどう動くのか?

- キツネの手ってどう作る?

といった、構造・用語・補足知識をわかりやすくまとめます。

身体感覚で体験したあとに、“ちょっとだけ理屈を知りたい”という方へ向けた記事です。

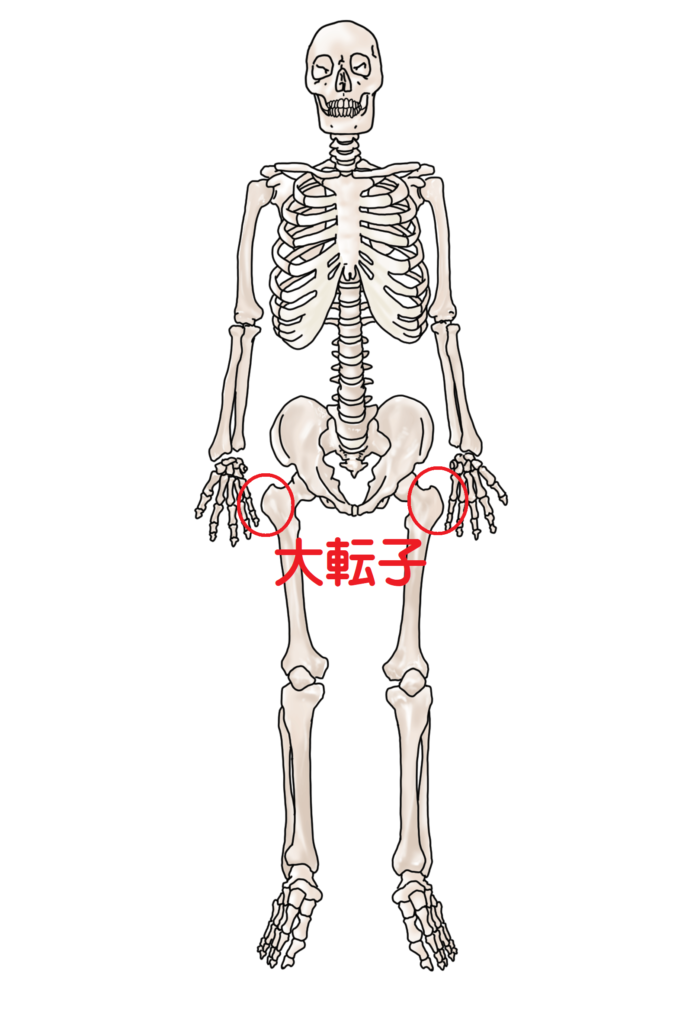

1|大転子とは?

🔗 関連note:『“そこ”じゃなかった──場所のズレが感覚を歪める』

大転子(だいてんし)は、太ももの骨(大腿骨)の上端にある大きな出っ張り部分で、骨盤の外側に位置しています。

- 触るとゴリッとした骨があり、脚を内外に回すと動くのがわかります

- 骨盤の前面ではなく“横のライン”にある

- 動作時は、この大転子を「内側に迎え入れるように」動かすと、股関節の折れが深まりやすくなる

- 大転子を意識する前の前屈と意識した後の前屈

- 大転子同士を押し合いながら腰を横に振っている動作

📎 関連動画(6月公開予定):股関節の感覚を変える大転子の使い方(YouTube)

2|鎖骨が動くってどういうこと?

腕を上げる動作で主役になるのは、意外にも“鎖骨”です。

- 鎖骨は胸の中心(胸骨)から肩にかけて伸びる長い骨

- 腕を持ち上げる際、肩甲骨と連動してスライドするように動く

- この胸鎖関節の動きがないと、肩周りが詰まりやすくなる

📝 コツ: 「腕を動かす」ではなく「鎖骨を動かす」とイメージすると、肩甲骨も一緒に動き出します。

- 肩が詰まっているNGのバンザイと、鎖骨を送っているOKのバンザイ比較

📎 関連動画(6月公開予定):詰まらないバンザイをつくる鎖骨の使い方(YouTube)

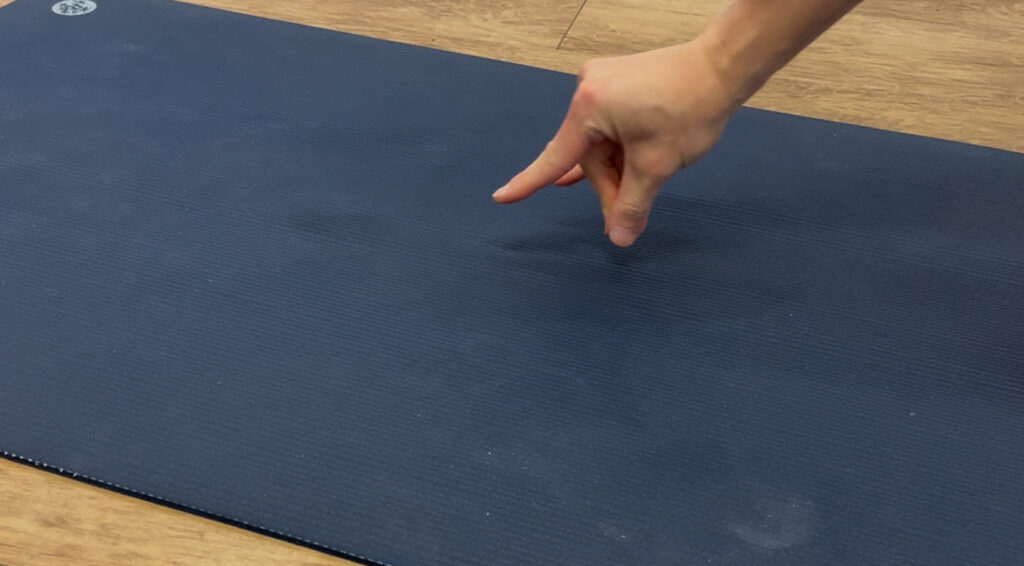

3|キツネの手とは?

“キツネの手”は、手をべったり床につけるのではなく、

- 指先と掌根(手のつけ根)に“引っかかり”をつくる形

- 中指と薬指がわずかに浮き、人差し指のつけ根が浮くことで前腕が安定する

この手の形にすると、

- 手首の詰まりが減る

- 肘や肩が引き込まれ、体幹とつながりやすくなる

- 手のひらをべったり床に置いているNGパターン

- キツネの手

- 前腕への力の入り方がイメージできる角度

📎 関連動画(6月公開予定):キツネの手で“支え方”が変わる(YouTube)

おわりに

身体の誤解は、「知らない」から起きるのではなく、 “当たり前だと思っていた感覚”がズレていたことに気づかないまま起こります。

感覚から入り、構造で納得し、また動きに戻る── そのサイクルが、身体を確実に変えてくれます。

このシリーズでは、今後も

- 感覚 → 理解 → 再実感 の順で、誤解をほどいていきます。

次回の補足記事もお楽しみに!