WordPressは“実践の確認・保存”の場所。この記事は、練習の途中で 立ち止まり→確認→再開 するための短いマニュアルです。

あなたの悩み

-

ポーズをきれいに見せようとすると、呼吸が止まる。

-

形を作ってから呼吸を合わせると、窮屈で安定しない。

-

前屈・後屈・ねじりで、伸びは感じるが楽ではない。

結論:呼吸が止まった時点で、その形は崩れています。 呼吸に合わせて動くと、形は後から自然に整います。

誤解 vs 正解

| よくある誤解 | 実はこうする |

|---|---|

| 形を作ってから呼吸する | 呼吸に合わせて動く(呼吸が先、形は後) |

| 「丸める時に吐く」「反る時に吸う」 | 吐くから丸まる / 吸うから反る(順序を逆転) |

| “深呼吸しなきゃ”と気負う | 自分なりにスムースに通る呼吸を基準にする |

| 鼻呼吸が絶対 | 基本は鼻呼吸。ただし吐きづらい時は口から吐いてOK |

※ ネコのポーズはこの原則がもっとも体感しやすい

実践チェックリスト(マット横スクショ推奨)

-

☐ 吐く息に合わせて前屈できている

-

☐ 吸う息で胸がわずかに持ち上がる後屈になっている

-

☐ 吸う息で背を伸ばし、吐く息でねじる

-

☐ 呼吸が止まったらただちに強度を1段階ゆるめる

-

☐ “がんばっての深呼吸”より“自然に呼吸が通る状態”を優先する

※ここで紹介しているのは“基本の型”。

ただし、順番そのものが正解というわけではありません。

たとえば「吸って丸まる」「吐いて反る」でも、呼吸と動きがつながっていればOKです。

大切なのは“呼吸が止まらないこと”。 その一貫性さえあれば、動きと順序は自然に調整してかまいません。

基本練習(A→B→Cで基本的な動きを体感しよう)

「呼吸を意識せず伸ばす」VS「呼吸と合わせて動く」の違いを比べてみよう。

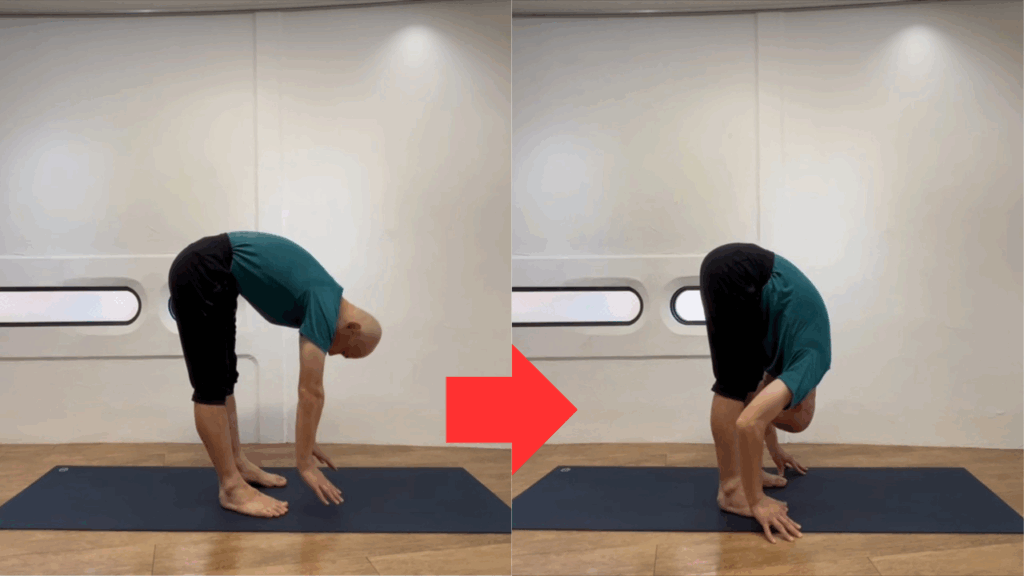

A|前屈(立位でも座位でもOK)

-

吐く息に合わせて前屈。肘・頭の重さを地面に落ちつかせる。

-

吸う息は今回は特に意識しない。ひと息つく感覚でよい。

-

5呼吸。呼吸が止まったら高さを上げる or 膝を緩める。

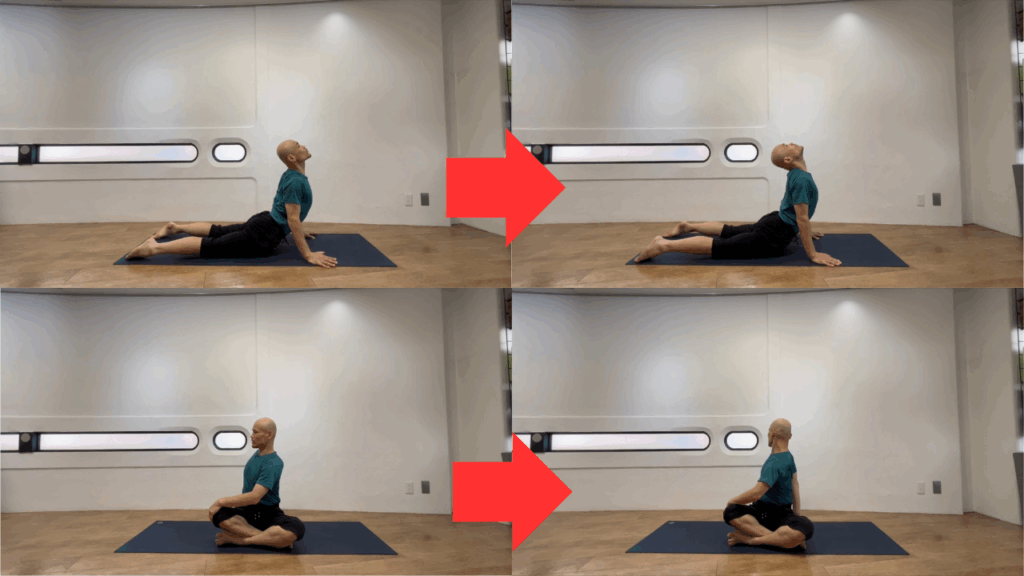

B|後屈(コブラのポーズ:ブジャンガーサナ)

-

吸う息に合わせて胸骨が前へ。両手は床を押すが、腰を詰めない。

-

吐く息で肩・顎の余分な力を抜く。

-

3〜5呼吸。痛みが出たら角度を即座に下げる。

C|ツイスト(座位のねじり)

-

吸う息で背を伸ばす(背骨や肋骨に空間ができる感覚)。

-

吐く息に合わせてねじる。1でできた空間分動かす。

-

5呼吸。首だけ先に回さない。下から(腰・背中→胸→首)順にひねる。

よくある失敗例(詰まるポイント)

-

形を先に決め、呼吸が後回しになっている

-

「丸まりながら吐く」──動きが先、呼吸が追いかけて分離

-

後屈で背骨の動きだけ意識(胸が広がらず、腰だけ反る)

-

ツイストで首ばかり回す(背中が伸びていない)

-

「深く吸おう」として力む(“長く、なめらかに”がコツ)

練習のヒントになる教え

ポーズは、呼吸が通って初めて安定する。 呼吸が止まっているポーズは、きれいに見えても未完成。

問い:今日、どの瞬間に呼吸が止まりましたか? 次に同じ場面が来たら、何を1つ緩めますか?

Q&A

Q1. 鼻呼吸が苦しいです。どうしたら?

A. 基本は鼻呼吸。ただし吐くのが苦しい時は口から吐いてOK。呼吸が通ることを優先。

Q2. 深呼吸が“深く”入りません。

A. “量”より長さ。たくさん吸うのではなく、細く長く吸う。背中側もふくらませるイメージで。

Q3. 形が崩れます。

A. 形は“結果”。呼吸に合わせて動くと、形は後から整います。止まったら強度を1段階下げる。

動画で“呼吸→動き”を体感する

▶ 再生チャプター

-

00:00|オープニング

-

00:17|今回の動画を見る前に前提として押さえておきたい呼吸の基本

-

01:57|呼吸と動きの関係の誤解について【ネコのポーズを通じて】

-

06:41|呼吸と動きを合わせるとポーズが深まるのを実感しよう【前屈編】

-

07:47|呼吸と動きを合わせるとポーズが深まるのを実感しよう【後屈編】

-

09:26|呼吸と動きを合わせるとポーズが深まるのを実感しよう【ツイスト編】

-

10:56|まとめ

関連記事

・📙保存版|ツイストの軸の作り方──背骨をひねらず“届ける”ねじり方【軸の誤解④】

※ 呼吸と同じく「動きの誤解」を解き直すシリーズ記事です。

・📗 note版|なぜ呼吸が大切か?──「形」や「力」よりも呼吸が安定を左右する

・📘 身体の使い方を、誤解から再教育する。──年間noteシリーズのご案内

あなたへの問い

-

さっきどの動きで呼吸が止まった?

-

止まったら、高さを上げる/膝を緩める/角度を1段下げる。どれを選ぶ?

-

次の1セット、“呼吸が通ること”を唯一の基準に動ける?

まとめ

呼吸が先、形は後。

「呼吸に合わせて動く」ことが大切であり、「動きに合わせて呼吸をする」のではありません。

──迷ったら、呼吸が通る体勢に戻すこと。それが“保存版の原則”です。