よくある悩み

-

ヨガで姿勢を整えても、なぜかふらついてしまう

-

バランスが取れず「軸がない」と言われる

-

「体幹が弱いのかな?」と不安になる

👉実はそれ、「中心線」と「中心軸」の違いを理解すれば解決します。

初心者でも、姿勢改善の第一歩としてすぐに取り組める内容です。

誤解 vs 正解

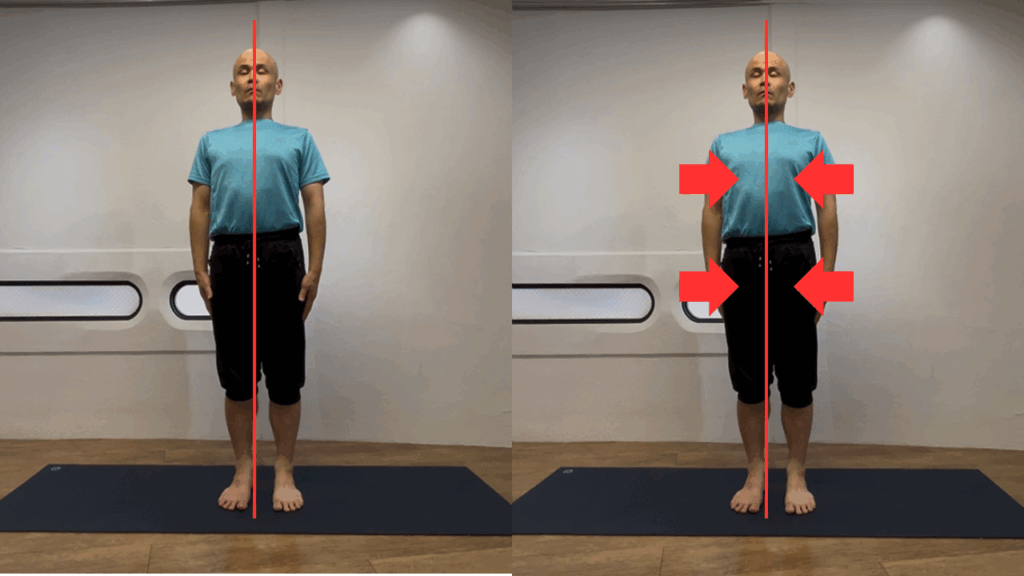

❌ 誤解(中心線)

真ん中に“線”を描けば安定すると思っている

⭕ 正解(中心軸)

線に“力”を集め、体幹と四肢が連動してはじめて安定する

❌ 誤解(中心線)

見た目の姿勢が整っていれば大丈夫

⭕ 正解(中心軸)

「力が通る仕組み」があってはじめて安定する

-

線=位置

-

軸=その線に力が集まったもの

実践チェックリスト

✅ 手のひらを押し合った圧が、頭上まで抜けずに届いている

✅ 足裏→丹田→手のひらまで、圧の通り道がつながっている

✅ 片脚にしても圧が途切れない

✅ 足を振っても、全身が一体で動いている

📸 スクショ保存おすすめ:このチェックリスト

ステップ練習

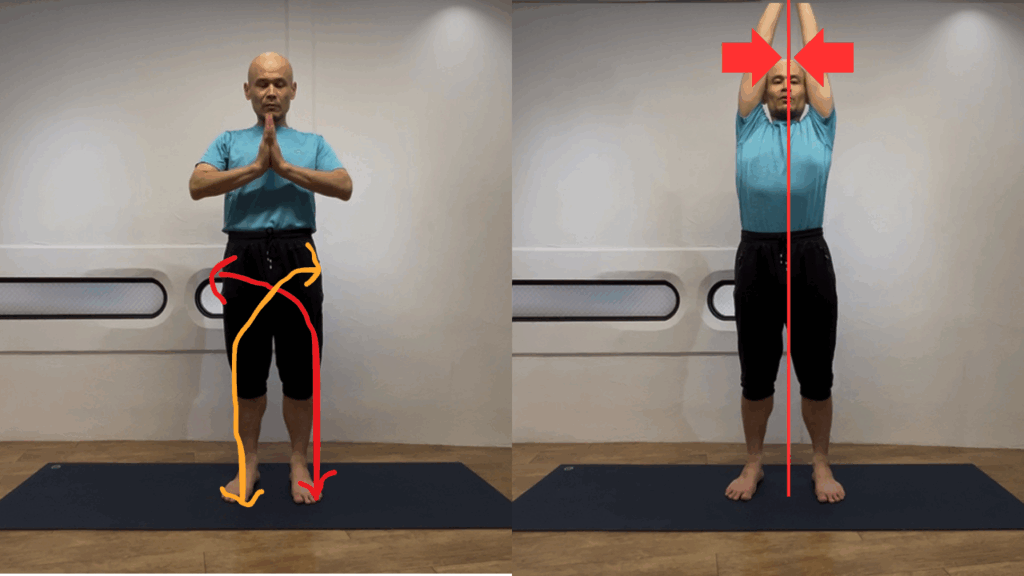

STEP1|合掌で「線を軸に」変える

-

タダーサナで合掌。

-

胸の奥から手のひら同士を押し合う。

-

足の外エッジで反対側の腰を押すイメージ。

-

手を頭上に上げても圧が抜けなければOK。

👉 コツ:動きより「圧が逃げないこと」を優先。

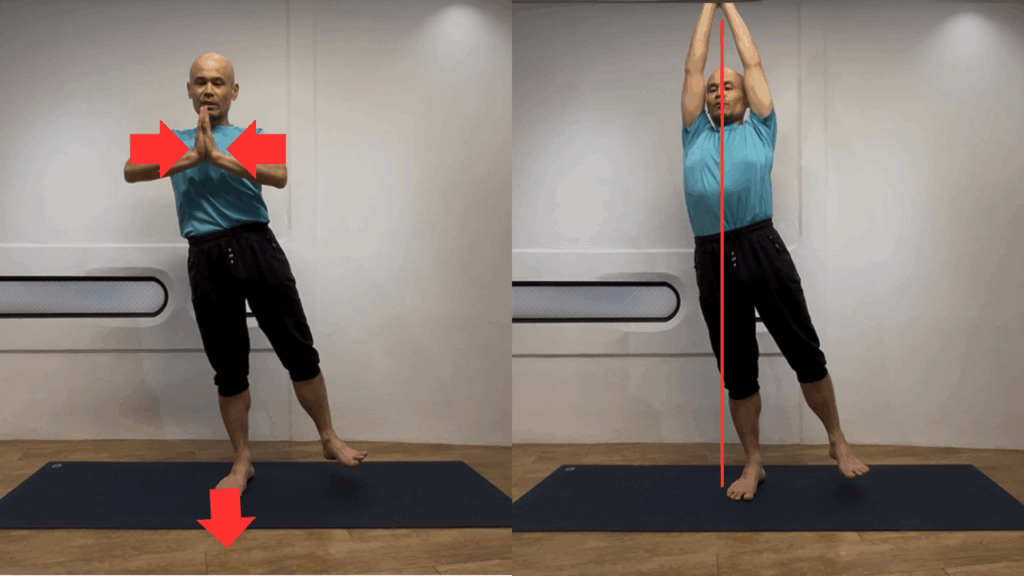

STEP2|片脚で軸を保つ

-

合掌の圧を保ったまま、体重を片脚へ。

-

軸足で押す力が、手のひらまで届けばOK。

-

圧が消えるなら「足裏→丹田→手のひら」とつながる通り道を探す。

※「足の裏の真上が中心軸でなければいけない」わけではない

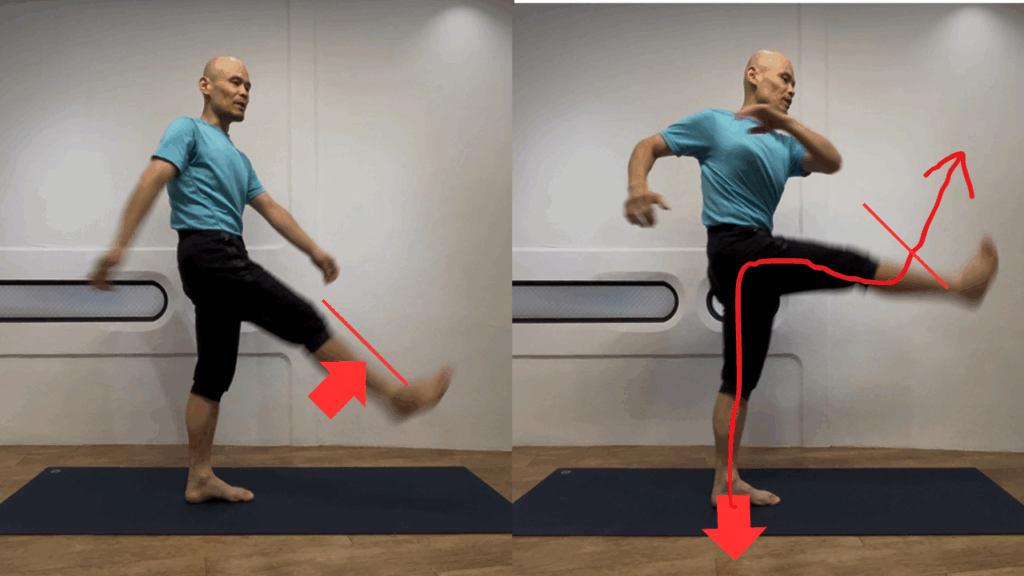

STEP3|足ふりで違いを体感

| 足の振り方 | 特徴 | 結果 |

|---|---|---|

| ❌ A:足だけで振る | がんばっても不安定 | 止められると動けない |

| ⭕ B:軸足から通す | リラックスしても強い | 止められても押し返せる |

👉「線止まり」と「軸が通った状態」の差が、はっきり分かります。

よくある失敗例

-

足で踏ん張って軸を作ろうとしてしまう

-

合掌が形だけで、圧が通っていない

-

呼吸を止めてしまう

- 片脚立ちは「筋力次第」と思い込む(実際は力の通り道をつくれば安定する)

よくある質問(Q&A)

Q. 初心者でも、軸を作れますか?

A. はい、できます。軸は筋力ではなく「構造の理解」で育ちます。筋肉を増やすことより、力がきちんと入れられるようにすることが大切です。

Q. 軸が取れているかどうか、自分で分かりません。

A. 「圧が逃げていないか?」をチェックしてください。地面と足の裏、手のひら同士の圧が抜けると、軸は途切れています。ざっくり「身体全体で押せるか」を考えるのが、実は一番確実です。

YouTubeで動作を確認しよう

📺 実践は動画で確認できます

▶【中心軸の作り方】中心線と中心軸の違いについて|軸の誤解②

- 00:00|オープニング

-

00:27|中心線と中心軸の違い

-

01:10|合掌で軸を作る

-

03:48|足振りで違いを体感

-

05:39|ダウンドッグからブリッジへの応用

練習に役立つ考え方

線は位置。軸は、その線に力が集まった“生きた線”。

初心者でも「圧が抜けない感覚」を手がかりにすれば、必ず育てられる。

あなたへの問い

私は“見た目の線”で立っているのか。

それとも“力の通る軸”で立っているのか。

関連記事(保存マニュアルシリーズ)

📙 ヨガの軸とは?初心者向けに正しい作り方と支えとの違いを徹底解説

👉 「支えと軸の違いを整理したい方に」

📗 note版|中心軸の作り方──「中心”線”」は位置、「中心”軸”」は力を集めた線

👉 「物語と体験で読みたい方に」

📘 身体の使い方を、誤解から再教育する。──年間noteシリーズのご案内

👉 「シリーズ全体の入り口に」

まとめ

-

見た目の「中心線」はただの位置

-

「中心軸」は、力が通る生きた線

-

線を軸に変えると、ヨガも日常動作もバランスの質が一変する

📌 このページは「誤解シリーズ保存マニュアル」の一部です。

単発でも保存版として役立ちますが、シリーズで読むと「支え→軸→力」へと身体の理解が連続して深まります。